・本と文字

・漫画

・日常

私は、「正反対な君と僕」を読み終わった今、これを書いている。家の冷蔵庫は空っぽだし、なんか眠いし、夜は友達との電話の約束もあるし、どちらかというと時間はない。それでも今(そしていつだって)この瞬間にしか遺せないことをしたためるのだ。

私の漫画道の始まりは圧倒的にジャンプで、そしてバトル漫画一色だった。「DRAGON BALL」から始まり、「トリコ」「僕のヒーローアカデミア」「進撃の巨人」を買い漁り、中学2年で「ONE PIECE」を知り、大学生になってからも「鋼の錬金術師」「チェンソーマン」「ワールドトリガー」と。だが、「ブルーピリオド」や「アオアシ」にも足を踏み入れた私は「スキップとローファー」「君は放課後インソムニア」に真正面からどハマりしたことで自分の新たな趣味に気づくことができた。そう、恋愛漫画である。

さて、私が今日出会った恋愛漫画、いや「愛」について語りたいのはやまやまだが、先んじて「正反対」の中身ではなく、「私たちはなぜ漫画や小説に親しむのか」について述べさせていただきたい。

私は以前「拡張現実の時代」で以下のような一文を書いた。

「母性のディストピア」は虚構とその先(データベース)の時代における日本人的精神の負の側面に着目したものだが、本書では一方でより客観的に「虚構」の時代のその先について語っている。それというのは、オウム真理教が露呈させた「虚構」では満足できなくなった若者達の存在、或いは01年同時多発テロ、そして「インターネット」革命の発生が「虚構」の時代の終わり、それに続く「拡張現実」の時代の到来を意味するというものである。それは、「アニメ」や「映画」或いは「テレビの中のスーパースター達」といった虚構が退潮し、代わって躍進した「LINE」「Instagram」といったSNS(Zenlyなんてのもあった)、手が届くアイドル「AKB」に「YouTuber」、「マッチングアプリ」といった虚構(インターネット)が現実をアップデートする時代に突入したということを意味する。

上記は、色々な前提の上に立った文章であるがゆえに何を言っているのか極めてわかりにくいと思うが、要するに漫画や小説、アニメといった「虚構」つまりコンテンツに人々が没頭した時代は過ぎ去り、人々が現実、リアルをどう楽しむか、そしてそのために虚構を利用するという時代に突入したということである。

私はこの言説自体は正しいと思っている。それ以前には今の時代観について、コンテンツが多様化し飽和し、むしろ大コンテンツ時代というのがもっともなのではないかぐらいにぼんやり考えていたわけで、まさにハンマーで殴られたような衝撃を受けたのである。

実際のところ、先述したように私は今日この後ライン通話する(LINEは厳密なSNSとは違うが)し、コレコレの存在には度肝を抜かれたし、インスタのおかげで古い同級生らとも未だに付き合いがあるし、マッチングアプリもよく利用している。だが、その一方で間違いなく漫画や小説を愛してやまず、それらを無くしては生きていけないとも思っているわけで、そんな折上記の言説に触れた私は、もしかして自分は時代から遅れた人間なのか、或いは現実に向き合うことを恐れて虚構に逃げ込んでいるだけなのではないかと少しだけ自分を否定されたような気持ちになってしまった。

無論、この思い込みは私のメンタルの弱さ、自信のなさに起因するものであり、考え過ぎ以外のなにものでもないだろう。宇野氏が言ったのはあくまでも「コンテンツ」への人々の向き合い方の大枠の変化であり、「時代」の流れでしかない。その時代を構成する一人ひとりには当然のことながら差異があって然るべきであり、漫画や小説を好むことを否定するものでもなんでも無い。

だが、この程度のことで軽く落ち込むぐらいには自分に自信のなかった私、もっと言えば「現実」を直視せず「虚構」に逃げ込む意思を持っていた私は、今日「正反対な君と僕」を読みこのことに少なからずのアンサーを見出すことができた。それが、今この瞬間にしか遺せないことである。

さて、「小説」や「漫画」を読む時、大前提として人々はその物語について考えているのであろうが、少なからず「自分だったらこうするな」とか「あ、そういえばこんなことがあったな」などと自分に置き換えても考えているはずである。

私がこのサイトに様々書き連ねているのも、純粋な感想というよりは、例えば、「正反対な君と僕」を読んで自分のモヤモヤが解決したこと、「海辺のカフカ」「破戒」「小学校〜それは小さな社会〜」を通して解決した自分の悩みやトラウマの克服、思い出の回想である。

つまり、何を言いたいかというと私たちは決して「虚構」に逃げ込んでいるのではなく、「虚構」に触れることで「現実」を改善、つまり、アップデート、「拡張現実」を経験しているのではないかということである。

そして私は、この「拡張現実」人生に悩みつまづいた時に拠り所となり、反面教師となり、感動を与えてくれる、これこそがコンテンツの持つ力の本質ではないかと思う。

我々は堂々とコンテンツを味わえば良いのだ。噛み締めれば良いのだ。意識するとせずと関わらずに、やがてその経験が現実を拡張することもある。

本作は主人公カップル(鈴木・谷ペア)に加えて山田ニシペアとティラズマの計3ペアについて、特に中盤からは主人公カップルとその他の2組が遜色ない具合に描かれる。

このことは我々読者にそれぞれの「推し」カップルを選択させるように強く作用する。

そしてこの私も御多分に洩れずティラズマに惹かれた。

(1)

彼らの何が私を魅了したのか、それは決して東が可愛いからなどというくだらない理由ではない。

そこにはもっと、本質と言って良い物がある。

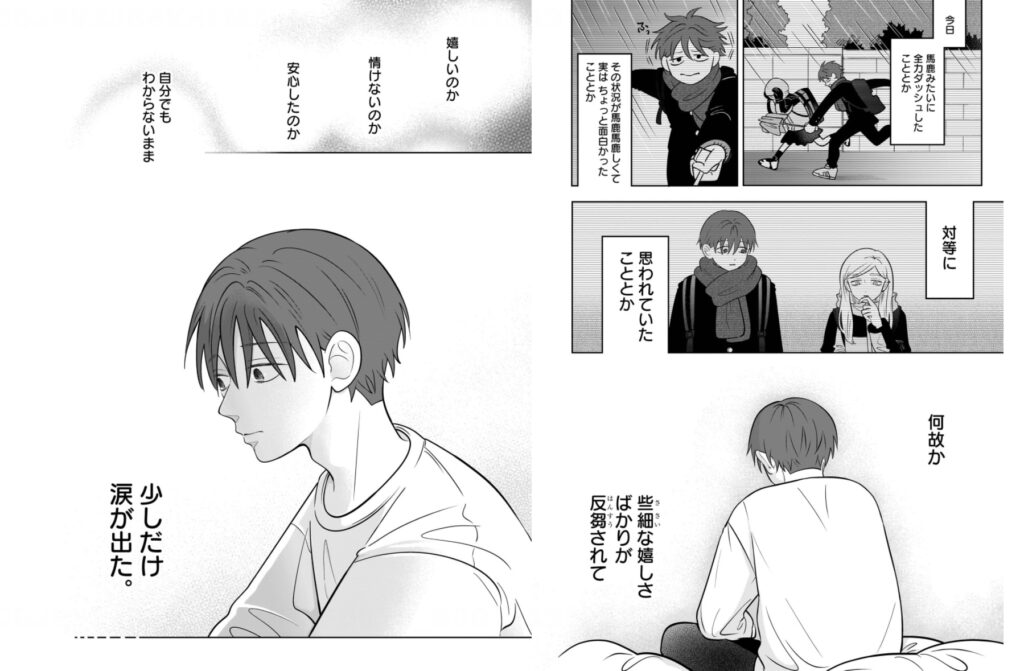

以下の一文を読んで欲しい(いや、やっぱこのページ見て)。(2)

この平という男は、いわゆる高校デビュー者である。というよりも中学では虐められていた過去を持つ。その経験は彼の心に深い傷を負わせ、卑屈で疑り深い精神性の構築に寄与した。一方同中出身で、いわゆるスクールカースト上位に属していた東は過去を捨て、懸命にオシャレに努力する彼のことを応援しており、そのことにやっと気づいた時、平は一人涙を流す。この平のどこまでも女子を、そして己を信じ抜くことができない姿に我々のような人種は感情移入を免れないのであり、従ってその平を気にかけ、或いはその平に助けられる東というこの関係を応援せずにはいられなくなる。

一方で、上記出来事やその他修学旅行やバレンタインを経ても他の2組と異なり、全8巻中6巻終盤まで彼らには恋愛感情が芽生えない。そんな中で2年生最後の日、いつメンの解散に寂しさを感じていた東は平をファミレスに誘う。(3)

この出来事をきっかけに、ついに、なんと東側に恋愛感情が芽生え黄金の7巻が幕を開ける。

ここから7巻前半にかけては、今まで相手からのアプローチしか受けてこなかった東のファースト片想いに渦巻くあれやこれやが展開し、やがて平は東の想いに気づくのだが、東の「今自分にとって一番嫌なのはこの縁が切れることだ」(4)と平の「ただこのままでいい このままがいいと思ってしまう」(4)という古来からの恋愛成就への最大の障壁など、二人の機微な感情の動きが描かれ、ここで我々は自らの恋愛について省みることを余儀なくされる。

そして卒業式、二人は他2組と異なり、正式な告白を経ずに、互いへの感謝と想いを伝え合い、今後の関係の継続を確認し合って物語は幕を閉じる。

これもまた有りうべき現実、いやむしろ私のような人種にとってはこの選択肢のみが現実である。もし、この平を意気地なしの中途半端などとのたまう者がいたとしたら、その者には断罪の未来が待っている。

我々は得てしてこの平均寿命が伸び、あらゆる技術が発展し、人々の豊かな生活が実現された社会において、「告白」の持つ膨大なリスクについて忘れがちである。「告白」の持つリスク、それこそ「このまま」の消失の可能性である。その一方で、「交際」という日本語が、いわゆる恋愛的な交際に加えて、友人同士のそれを意味する場合もあるように、恋愛的な交際には互いの意思確認を経ているという意味はあるにせよ、こと具体的な行為に関してはそれまでと大きく異なる物ではない。そうであれば、わざわざ一世一代の大博打、成功すればバンザイ、失敗すれば取り返しのつかない深手を負うようなリスクに飛び込むメリットが果たしてどこまであるのか。特に私のような度重なる失敗の経験を持つものにとって「告白」は大それたものであり、慎重に慎重を重ね、様々な段階を超えた後に、周囲から関係を聞かれて「アレ、おいら達…」となるくらいがベスト、いや、唯一の現実的な選択肢なのである。だから私は全面的にティラズマを支持せざるを得ない。

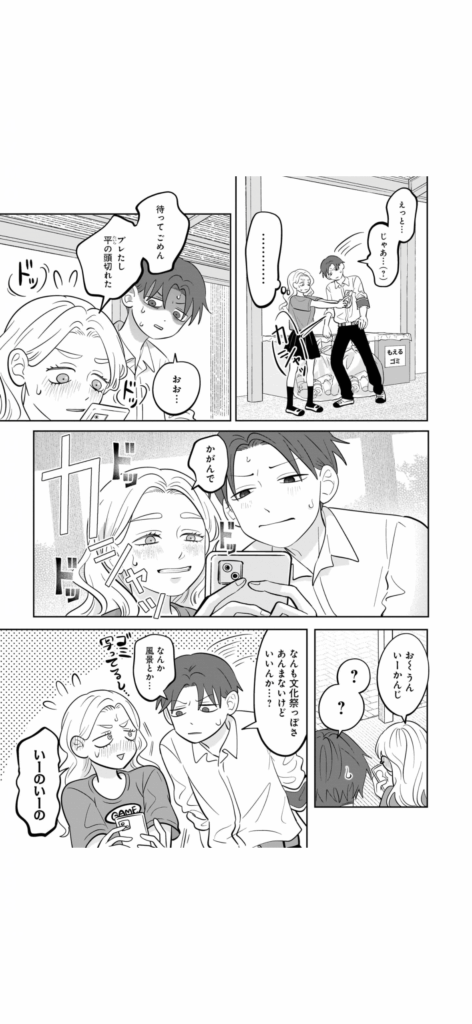

「なんも文化祭っぽさあんまないけどいいんか…」(5)

いつの間にか若者言葉としてすっかり定着した「〜なんか」或いは「〜やんか」。これには10年代後半、相席食堂をはじめとしたバラエティで破竹の勢いを見せた千鳥の影響が少なからずあるだろうと思われる。更には同時期、地方ユーチューバー(地方止まりの、というわけではなく地方を舞台にした)として頭角を現した東海オンエアもまた、フランクな方言?として上記の言い回しを日常的に使用していた。このような細部の言い回し、アイテム(幼少期の思い出としてのwiiリモコン等(6))、文化が本作のリアリティ増大に寄与していることは間違いない。

(1)阿賀沢紅茶(2024)正反対な君と僕vol.7集英社

(2) 阿賀沢紅茶(2024)正反対な君と僕vol.6集英社no.41

(3) 阿賀沢紅茶(2024)正反対な君と僕vol.6集英社no.49

(4) 阿賀沢紅茶(2024)正反対な君と僕vol.7集英社no.58

(4) 阿賀沢紅茶(2024)正反対な君と僕vol.7集英社no.58

(5) 阿賀沢紅茶(2024)正反対な君と僕vol.7集英社no.57

(6) 阿賀沢紅茶(2023)正反対な君と僕vol.5集英社no.34