・漫画

・子供

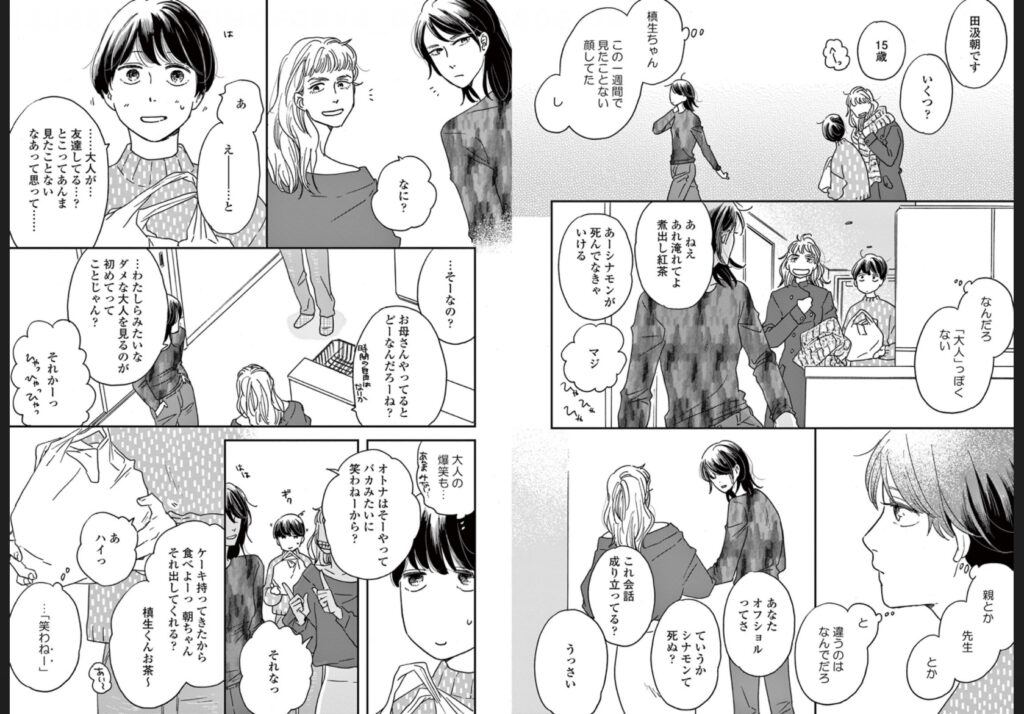

本作が面白いのにはいくつか理由があるが、一つは15歳という、不完全な自我が精神と世界を舞台に縦横無尽に暴れ回る時期の心理描写を見事に描いている点である。

私がこのことを見事とは言えても正確とは言えないのは、残念ながら私にはその頃自分が世界に対してどう考えていたかということについて明確な記憶がないからである。だから、この人はなぜこの頃を知っているのだろうという感心が自然と湧き上がってくる、そんな作品である。

一方で、「15歳」のアサと対をなす大人たち、植生と実里の断絶した関係が全11巻を通してじんわりと溶けていく様はピースが一つ一つ完成に向けてはまっていくジグソーパズルや、レンガを一つ一つ積み重ねていくタワーに重なる。生きている植生は、アサに対しての姉への言及の仕方や姉への想いの変化が描かれ、死んでいる実里は、日記や人々の実里の記憶の解釈の変化がそれを可能にさせている。その他、書くこと、そして選択すること(自立すること)にも焦点が当てられている。

◉15歳

「…「笑わねー」」(1)

私にも母親が不意に下品な悪態をついた時、不思議な嫌悪感に襲われた記憶がある。悪態の内容はさして大したものではなく、学校や弟との関係ではむしろ日常的と言って良いようなものであった。では何故、母親だけが特別だったのだろうか。これについて思考する時に、かつて私にこの手の感情を抱かせたもう一人の存在についても触れておく必要がある。というのも、小学1年生の頃、同じ地区に住み、早生まれというのもあって相当に幼かった私に対して親身に世話をしてくれた上級生の男の子がいた。彼と私は校内に併設された学童に所属しており、世話をしてくれたというのは、主に学校の帰り道の話である。当時の私は、家=母、教室=先生など、常に保護者がそばにいないと不安にかられるような幼稚ぶりだったわけで、学校の帰り道という保護者不在の時間に、彼の存在は私にとってはなくてはならないものだったのである。前談が長くなってしまったが、そんなある日、学童の教室の中で、彼が教室後方のランドセル入れの棚の上に嬉々として座る瞬間があった。今から思えば、彼は私に対してしてみせたようなリーダー、しっかり者の一面がある一方で、年相応のヤンチャ性、幼さも兼ね備えていたわけで、それはごくごく普通のことである。しかしながら、私は彼が学童の先生に棚の上に座っていることをたしなめられているのを見て、なんとなく裏切られたような、これじゃなかった感、見たくないものを見てしまったというような残念な気持ちを抱いたのを覚えている。この独特な感情を思い起こせるのはこのような限られた人間に対する限られた回数だけで、自身も大人になった今はもう抱くことはない。

私には、この子供が「保護者」と認めた者に対して抱く独特の感情の正体が何なのかはわからない。ただ、このことが意味するのは、ことさらに強調するのは、「親(保護者)」になるということが、少なからずの変化を免れないということである。本当は母親も一人の人間であって、悪態もつくし駄々もこねるし甘えたっていい。本人の理想は、子供を産んだ(育てた)前後で何も変わらないことかもしれない。ただ、子供の方は、彼らが子供であるうちは親(保護者)に対して親であることを強要する。その強制力から逃れることは容易ではないし、もし逃れてしまったとしたら、それは何かに失敗した証拠なのかもしれない。当たり前のことながら、「親(保護者)」になることは簡単なことではない。

「……わたしも親になる前となった後では違う人間みたいかも」(2)

※なお、この「親」問題で私は敢えて「父親」には言及していないが、それは端的に言えばわからないからであり、つまり、「親」問題は実は「母親」問題であり、子が誠実な振る舞いを要求するのが「母親」的役割者に限られるのかどうかは不明である。

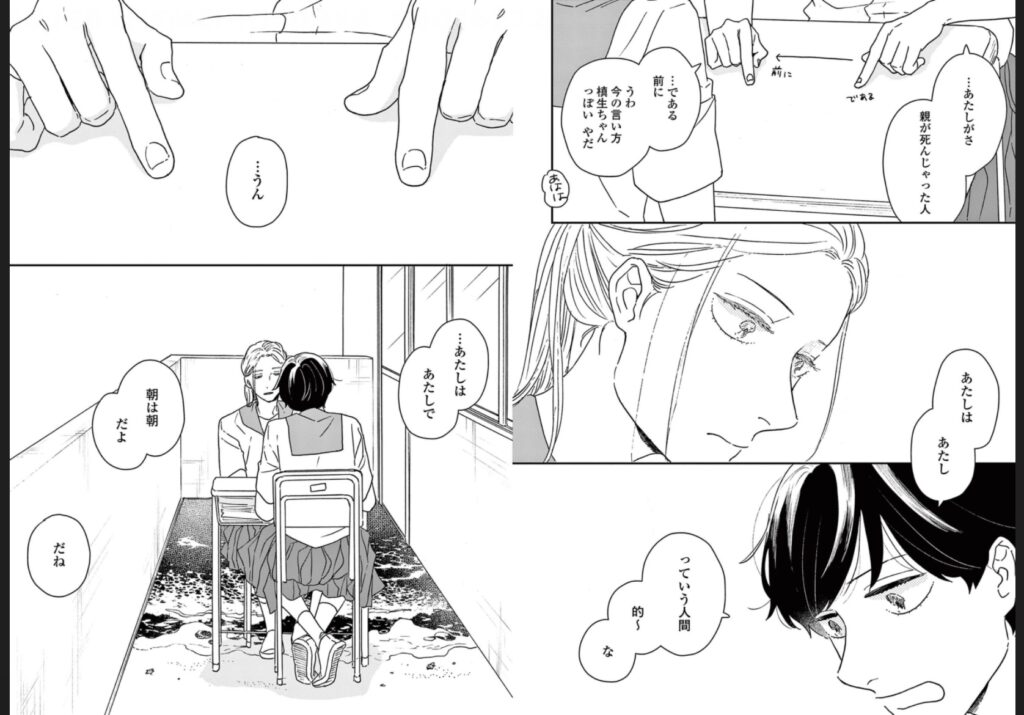

「あたしは あたし っていう人間 的〜 な」(3)

本作で最も驚くべきことは全編を通した、女子高校生たちの「会話」の描き方にあるのかもしれない。最初にも述べた通り、私にはその頃自分が具体的に何を考えどのように友人たちと会話していたかというような記憶があまりない。だから、作中のこの語彙力の少なさ、ねばっとした話し方が真実なのかはわからない(というか、私は男性で、男子はまたちょっと話し方が違う気がする)。ただ、本作は女子高生たちに限らない登場人物たちの会話の中身に加えて、会話の話し方にもリアリティを持たせているという点が極めて興味深い。

◉植生と実里

「誰にもわからない」(4)

アサと出会った当初は、かつて自身を徹底的に否定してきた姉を憎み、その子であるアサを愛さないかもしれないとまで吐露していた植生。しかし、アサの素直さと優しさに惹かれていく中で、姉は紛れもなく彼女を愛していたことに気がつき、次第に姉に対する感情も変化していく。上記の台詞は、姉への評価がかつての否定一辺倒からアサの存在を通して揺らいでいることの現れである。作中ではこの後、姉実里もまた、「普通」の幸せを得るのに苦労し、その一方で普通とはかけ離れた才能を持つ妹植生に対して嫉妬或いは心配する描写が描かれる。物語の終盤、植生が実里に以下のように語りかけるシーンがある。「姉さん わたしが姉さんの大切なあの子を大切に思ってもいい?」(5)実際のところ姉は故人であり、皮肉なことにもし生きていたとしたら植生の感情の変化はなかったのかもしれない。つまり、我々にとって「他者」というものは私にとってどういう存在であるか、という認識の現れでしかなく、それらは「他者」自身に限られない周囲の様々な事象に影響を受ける。だが、ここで重要なのは植生はアサを通して、実里との確執をほんの少しだけ乗り越えることができ、更にはその実里に対する想いの変化が、現実であるところのアサへの感情の変化にも少なからず寄与したということである。

(1)ヤマシタトモコ(2017)違国日記vol.1祥伝社no.4

(2) ヤマシタトモコ(2019)違国日記vol.5祥伝社no.21

(3) ヤマシタトモコ(2021)違国日記vol.8祥伝社no.37

(4) ヤマシタトモコ(2019)違国日記vol.4祥伝社no.17

(5) ヤマシタトモコ(2023)違国日記vol.11祥伝社no.52